とうもろこしの有機栽培:種まき(とうもろこしの種からの育て方)- とうきびの播種

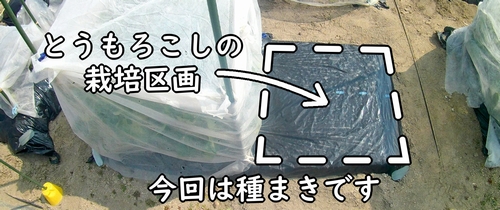

マルチ栽培でのとうもろこし(とうきび・トウモロコシ)の育て方。前回は、とうもろこしの土作り(肥料の施肥と畝立て)をしました。それから約2ヶ月が経過。今回は、とうもろこしの種まき(播種)をします。

とうもろこしは夏野菜なので、通常の種まき時期は4月中旬~下旬頃から始まりますが、今年は3月に種をまきます。(種を早く蒔くことで、害虫の被害を低減できる可能性がある。)

とうもろこしの害虫は、主にアワノメイガ(幼虫がトウモロコシの粒を食い荒らす)で、被害が増えるのは6月頃から。なので、アワノメイガが増える前に収穫を終えるため、種を早まきします。(とうもろこしの種を早く蒔いて、収穫も早く終えてしまう作戦です。)

とうもろこしの種まき(とうきびの種まき):地植えトウモロコシの種の植え方

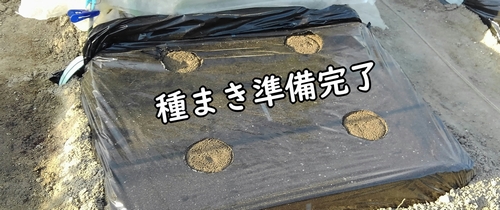

とうもろこしは、約60cm×60cmの区画に穴を4つあけます。とうもろこしの株間(穴の間隔)は約30cmです。穴あけにはマルチカッターを使います。(マルチカッターであたりをつけ、ビニールだけ切る。)

栽培区画の4ヶ所に穴をあけたら、とうもろこしの種まき準備は完了です。

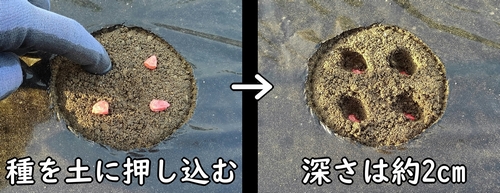

とうもろこしの種は、マルチの穴1つにつき4粒まきます。この種の蒔き方を「点まき」といいます。(点まき=穴をあけた場所に3~5粒の種をまとめてまくこと。とうもろこしだけでなく、リーフレタスやバジルの栽培でも行う種まき方法です。)

種をまく深さは約2cmです。指で2cmの深さに押し込みます。指の第一関節あたりまで押し込めば、2cmの深さになります。

土にトウモロコシの種を押し込んだら、種に土をかぶせ、手で上から押さえます。種まきした後、手で押さえることを「鎮圧(読み方は、ちんあつ)」といいます。

鎮圧したトウモロコシの種には、不織布をかぶせます。(不織布は風で飛ばされないよう、Uピンを刺して固定します。)不織布をかぶせておくと、種の乾燥を防げますし、水やりの水や雨水が直接土に当たらないので、種を保護できます。

畑にまいたトウモロコシの種は、鳥からも守る必要があります。種まき後に無防備な状態にしていると、カラスやハトなどが飛来し、掘り返されて食べられてしまう危険性があります。せっかく植えたトウモロコシの種が食べられないよう、種まき後は不織布をかけておきましょう。

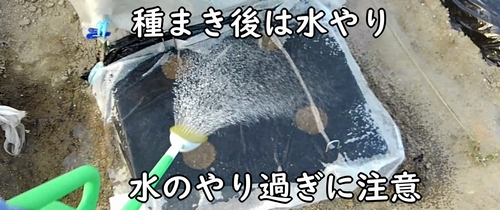

不織布をかけたら、土が湿る程度に水やりをします。水は、やり過ぎないようにしましょう。水分を与えすぎると、とうもろこしの種が腐ってしまいます。

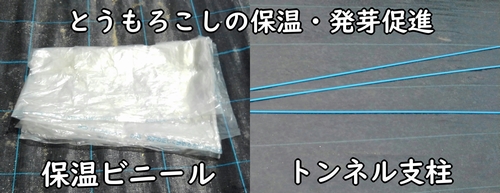

種まきしたトウモロコシを保温する(ビニールトンネルでトウモロコシの発芽を促す)

最後は、とうもろこしの種の保温対策です。3月の種まきだと、まだ気温が低く、とうもろこしの種がなかなか発芽してくれません。

3月は、霜が降りるほど寒くなることもあるので、ビニールトンネルを設置して、とうもろこしの種を保護します。(支柱を使ってトンネルを作り、その上に保温ビニールをかぶせる。)4月中旬以降にとうもろこしの種まきをする場合は、この工程は必要ありません。

かけておいた不織布は、発芽したトウモロコシが約5cmまで成長したら外します。保温用のビニールトンネルは、霜のリスクがなくなる4月下旬頃に撤去します。

これでトウモロコシの種まきは完了です。

保温ビニールや、防虫ネットを使ったトンネル栽培は、ケールやブロッコリー、カリフラワー、大根など、秋冬栽培の野菜でよく行います。トンネル栽培にしておくと、害虫除け・防寒対策になるので、覚えておくと便利ですよ。トンネルの作り方は、こちらの記事で紹介しています。

動画版はこちら

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません