そら豆の栽培(唐比の春ソラマメの収穫)- 昨年10月に種まきしたソラマメが収穫時期です

無農薬栽培での、そら豆の育て方。前回は、そら豆(唐比の春ソラマメ)の脇芽の摘心・芯止めについて解説しました。それから約35日が経過。昨年10月中旬頃に種まきしたそら豆(ソラマメ)は、そろそろ収穫時期になってきたので、採りたいと思います。

収穫前に、そら豆(ソラマメ・空豆)の栽培方法についておさらいします。(2023年9月下旬に行った「そら豆の土作り」から、2024年3月下旬に行った「ソラマメの脇芽の摘心」まで。)

そら豆の栽培方法:おさらい(唐比の春ソラマメの育て方)

そら豆の土作りと、種まき(ソラマメは元肥無しで、種まき時期は10月中旬でした)

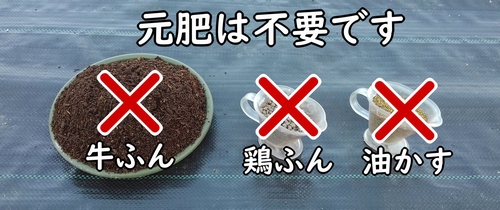

そら豆(ソラマメ)は、9月下旬頃に種まき前の土作りを行いました。そら豆や、スナップエンドウなど、マメ科野菜の栽培では、元肥は不要です。そら豆の土作りでは、土の耕うん(土を耕すこと)と、畝立てだけを行っておきます。

肥料を多く入れれば、そら豆の収穫時期にたくさん豆が採れる気がしますが、その逆です。与える肥料が多すぎると、そら豆の枝葉だけが茂ってしまい、実がつきにくい「つるぼけ状態」になります。

つるぼけというのは、本来はツル性野菜に使う用語ですが、野菜全般で実が付かないことを「つるぼけ」ということもあるので、分かりやすさを重視して「実が付かない=つるぼけ」という意味でこの言葉を使っています。(そら豆は、茎を伸ばして成長する野菜なので、ツルはありません。)

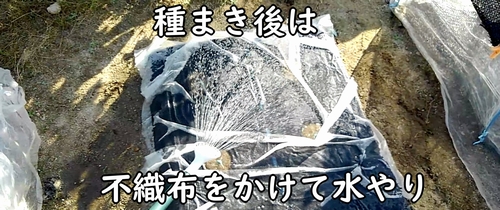

そら豆の種まき時期は、10月中旬頃でした。そら豆は、越冬栽培するので、このくらいの時期が種まき適期です。種まきの時期が早すぎると、越冬前に大きく育ち過ぎて、冬の寒さで枯れることがありますし、遅いと、越冬時に株が小さ過ぎて枯れるということもあります。

種まきの適期を守れば、そら豆が無理なく育って、病害虫にもかかりにくくなるので、種まき時期は、10月中旬頃がおすすめです。そら豆は、苗からでも栽培できます。そら豆の苗を植える時期は、種まき栽培よりも少し遅くて、10月下旬から11月上旬頃が植え付け適期です。

そら豆の支柱立て(ソラマメの区画に支柱を設置する)

発芽したそら豆(ソラマメ)は順調に成長。11月中旬頃には、支柱の設置をしました。そら豆はまだ株が小さくて、支柱立ての時期には早いですが、時間があるうちに立てておくと、余裕をもったソラマメ栽培ができます。支柱設置後は、そら豆の倒伏防止用に麻紐を張ります。

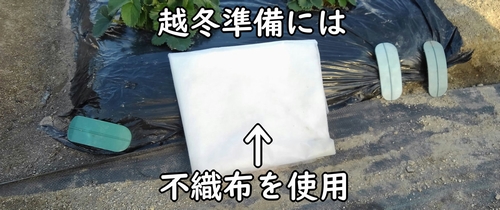

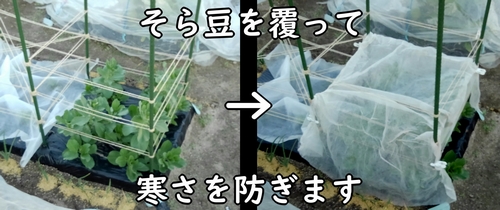

そら豆の支柱立てから約1ヶ月後。12月中旬頃には、そら豆の越冬準備を行いました。越冬には不織布を使います。不織布でソラマメの株を覆い、防寒にします。(不織布で寒さを防ぎ、そら豆が枯れるのを防ぐ。)

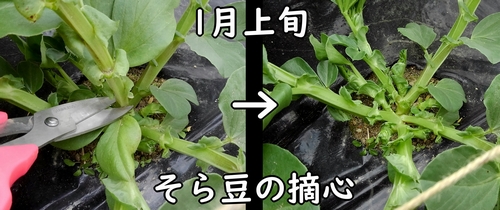

そら豆の摘心(伸びたソラマメの主枝を摘心する)

そら豆の摘心は、年が明けた1月上旬頃に行いました。今回の摘心では、そら豆の中心の主枝(茎)を摘みます。(そら豆は、主枝を摘心することで、脇芽の成長が促進され、豆の実入りが良くなります。)

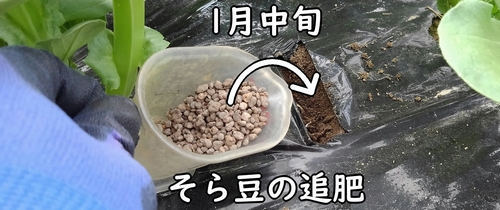

そら豆の追肥(収穫時期につながるソラマメの追肥)

そら豆の追肥は、1月中旬頃に行いました。肥料は鶏糞を使います。(鶏糞は、そら豆の追肥におすすめの肥料です。そら豆栽培に必要な栄養をバランスよく含んでいます。)

そら豆の収穫時期というのは、4月下旬頃から始まるので、1月の追肥時期というのはまだ早い気がしますが、冬は肥料の効果が遅いため、早めに追肥しておきます。(まだ寒い1月のうちにソラマメの追肥しておくと、春の成長期が近づく2月頃から肥料が効き始める。)

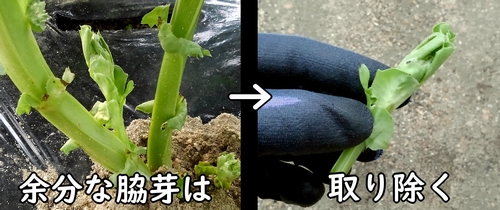

そら豆の脇芽の摘心(唐比の春ソラマメの摘心と整枝)

3月下旬頃になり、そら豆の花が開花してきたら、脇芽の摘心を行いました。そら豆の主枝は、既に1月上旬に摘心済み。今回の摘心は脇芽です。(摘心で脇芽の先を摘み、そら豆の実の肥大に栄養を集中させます。)

摘心と一緒に、そら豆の整枝も行っておきます。そら豆は、放任で栽培していると、脇芽が何本も生えてくるので、1株あたり5~6本に整枝しておきます。そら豆の脇芽は、整枝した後でもどんどん出てくるので、定期的に摘むようにしましょう。

そら豆の収穫(種から育ててきたソラマメが収穫時期です)

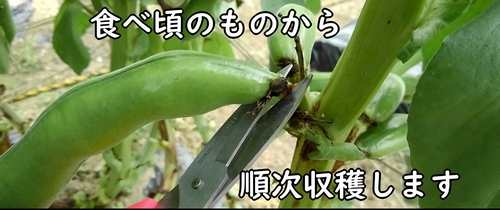

そら豆は、開花から約35~40日で収穫時期です。そら豆の収穫のタイミングは、サヤの見た目が基準になります。

そら豆は上向きにサヤがついていますが、収穫時期が近づくと、横向きか下向きになります。それが1つめの収穫の目安。2つめの収穫の目安は、サヤの中の豆です。そら豆のサヤを触ってみて、中の豆がしっかり膨らんでいれば、収穫どきです。

あと、そら豆は、収穫タイミングが近づいてくると、「さやにツヤが出てきて、黒い筋が目立ってくる」という特徴があります。これも収穫時期を見極めるポイントになります。

これらの収穫目安は、あくまで目安です。条件が全て揃わなくても、「そろそろかな?」と思ったら、試しに収穫してみることをおすすめします。

そら豆は、茎の下段のサヤから膨らんでくることが多いです。茎の下段のサヤからチェックしていって、食べごろのものがあれば、順次収穫していきましょう。

今季のソラマメ(そら豆)は、土作り&種まき時期から始まり、支柱立てや摘心などを経て、収穫時期をむかえることができました。残りのソラマメは、様子を見ながら、採り時になったものから収穫したいと思います。

動画版はこちら

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません