スナップエンドウの栽培:支柱の立て方と防寒対策(つるなしスナックエンドウの冬越し準備)

地植え栽培でのスナップエンドウの育て方。前回は、つるなしスナップエンドウの種まきをしました。その種まきの時期から約1ヶ月が経過。今回は、スナップエンドウの支柱の立て方と、防寒対策について説明します。(つるなしスナップエンドウは、越冬栽培するので、その冬越しに向けての準備ということになります。)

スナップエンドウの支柱の立て方(わりと簡単です)

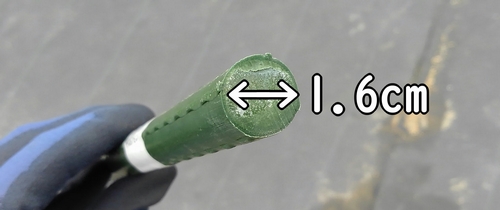

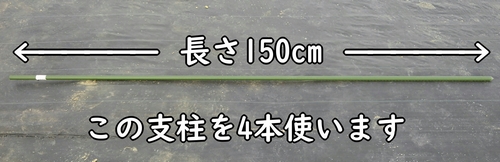

スナップエンドウの支柱ですが、使う種類は直径1.6cm、長さ150cmのものです。この支柱を4本用意します。支柱を立てた後、誘引用の紐を渡すので、イボ付きの支柱がオススメです。(イボ付きだと、紐がずり落ちにくい。)

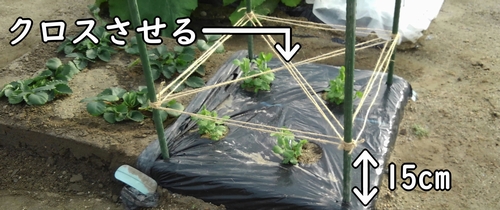

支柱を立てる位置は、スナップエンドウの区画の四隅です。スナップエンドウの支柱の立て方は、栽培する規模や、区画の形などによって少しずつ変わりますが、うちの畑は、四隅に4本立てるのが定番になっています。

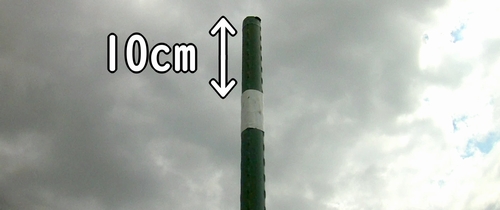

立て方は、まず、支柱を手で持ち、土の中に押し込みます。土の中に25cm分くらいの支柱が入ればOKです。土が固くて入らない場合は、とりあえず支柱が止まるところまで押し込みましょう。

土が固くて、支柱が25cmも入らなかった場合は、ハンマーを使います。ハンマーを使い、支柱が止まったところからさらに10cm打ち込みましょう。

支柱を打ち込む際の注意点としては、あまり深くまで打ち込まないこと。支柱を深く打ち込むと、スナップエンドウの片付けをする時に抜けなくなります。

スナップエンドウの誘引(つるなしスナップエンドウの紐の張り方)

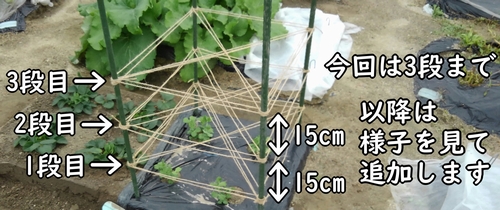

スナップエンドウの支柱には、ツルを誘引するための紐(麻紐)を渡しておきます。(紐同士の間隔は約15cm。)

スナップエンドウがそこまで成長するのはまだ先ですが、今回はとりあえず、支柱の3段目まで紐を張りました。これより上段の紐は、スナップエンドウの成長に合わせて張っていきます。

スナップエンドウの冬越し準備(つるなしスナップエンドウの防寒、寒さ対策)

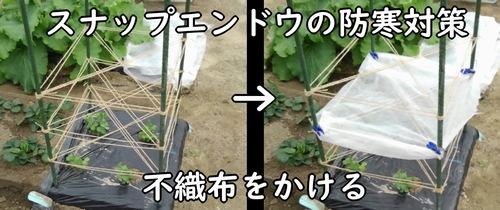

最後は、スナップエンドウの冬越し準備・防寒対策です。スナップエンドウを誘引する紐の上から不織布をかけます。(不織布は風で飛ばないよう、洗濯バサミでとめる。)

スナップエンドウに不織布がかかってないので、防寒対策として大丈夫なの?と思ってしまいますが、寒さ対策としてはこれぐらいでいいんだそうです。(空気の対流で上がってくる暖かい空気を、上にかけた不織布で押さえるので、防寒はOK。ということらしいです。)

スナップエンドウの防寒対策・寒さ対策は、栽培地域の環境や、その年の寒さによって違ってきます。うちの畑は、去年のスナップエンドウの防寒対策は、「行灯仕立て(あんどんじたて)」にしました。(行灯仕立てとは、支柱の周囲を不織布で1周囲う防寒方法です。)

行灯仕立てだとスナップエンドウの周りをしっかり囲むので、寒さ対策は万全。ですが、「通気性が悪くなって湿気がこもる」というデメリットがあります。

もちろん、雪や霜が頻繁に発生する地域だと、スナップエンドウの防寒対策としては、行灯仕立ての方がいいです。でも、寒さがそれほどでもない地域は、不織布を上にかける方法で良いらしいので、今年のうちの寒さ対策はこれでいきます。

以上で、スナップエンドウ(つるなしスナックエンドウ)の支柱の立て方と、防寒・寒さ対策は完了です。

動画版はこちら

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません