そら豆の栽培:支柱の立て方(唐比の春ソラマメの支柱立て)

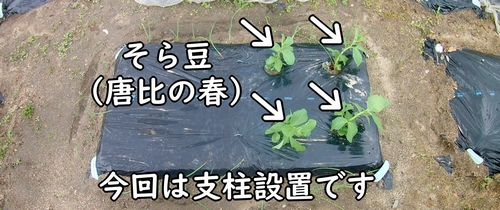

畑作栽培での、そら豆の育て方。前回は、そら豆(ソラマメ)の種まき時期で、種の蒔き方(植え付け)について説明しました。それから約1ヶ月が経過。今回は、そら豆の支柱の立て方について解説します。

そら豆の区画に支柱を立てるのは、倒伏防止のためです。そら豆は収穫時期が近づいてくると、草丈70cm程度まで伸びてきます。強風が吹くと、茎や枝が折れることがあるので、今のうちに支柱を立てておきます。

そら豆の支柱の立て方(唐比の春ソラマメの支柱立て)

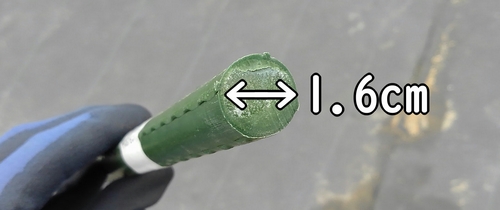

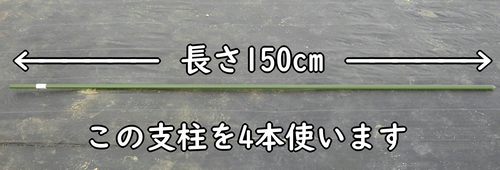

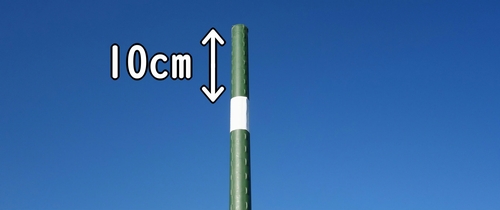

そら豆(空豆)の支柱の立て方ですが、支柱の種類は、直径1.6cm、長さ150cmのものを使います。本数は、4本用意します。支柱立ての後、水平方向に紐を渡すので、イボ付きの支柱がオススメです。(イボ付きだと、紐がずり落ちにくい。)

支柱を立てる位置は、そら豆の区画の四隅です。ソラマメの支柱の立て方は、栽培する規模や、区画の形などによって少しずつ変わりますが、うちの畑は、四隅に4本立てるのが定番になっています。

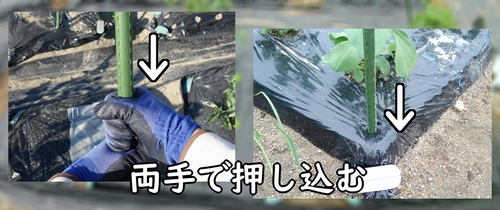

支柱の設置方法は、まず、支柱を手で持ち、土の中に押し込みます。土の中に25cm分くらいの支柱が入ればOKです。土が固くて入らない場合は、とりあえず支柱が止まるところまで押し込みましょう。

土が固くて、支柱が25cmも入らなかった場合は、ハンマーを使います。ハンマーを使い、支柱が止まったところからさらに10cm打ち込みましょう。

支柱を打ち込む際の注意点としては、あまり深くまで打ち込まないこと。支柱を深く打ち込むと、そら豆の片付けをする時に抜けなくなります。

ソラマメの倒伏防止(そら豆が倒れないよう、支柱に紐を張る)

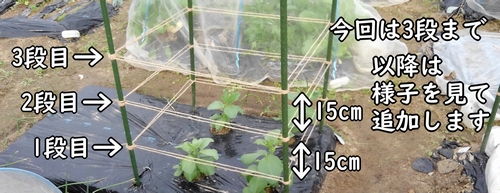

そら豆の支柱には、倒伏防止のための紐(麻紐)を渡しておきます。(強風でソラマメがあおられた時、茎が折れてしまわないよう、紐を張る。)紐同士の間隔は15cmくらいあればいいと思います。

そら豆の草丈が伸びるのはまだ先ですが、今回はとりあえず、支柱の3段目まで紐を張りました。これより上段の紐は、そら豆の成長に合わせて張っていきます。これで、そら豆の支柱の立て方は完了です。

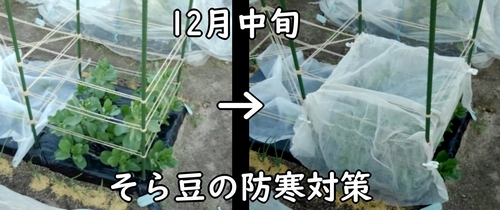

追記:そら豆の防寒対策(ソラマメの越冬作業)

12月中旬くらいになって、最低気温が5℃を下回る日が続いたら、上から不織布をかぶせて、そら豆の防寒対策・越冬作業をします。(不織布で寒さを防ぎ、ソラマメが枯れるのを防ぐ。)

動画版はこちら

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません